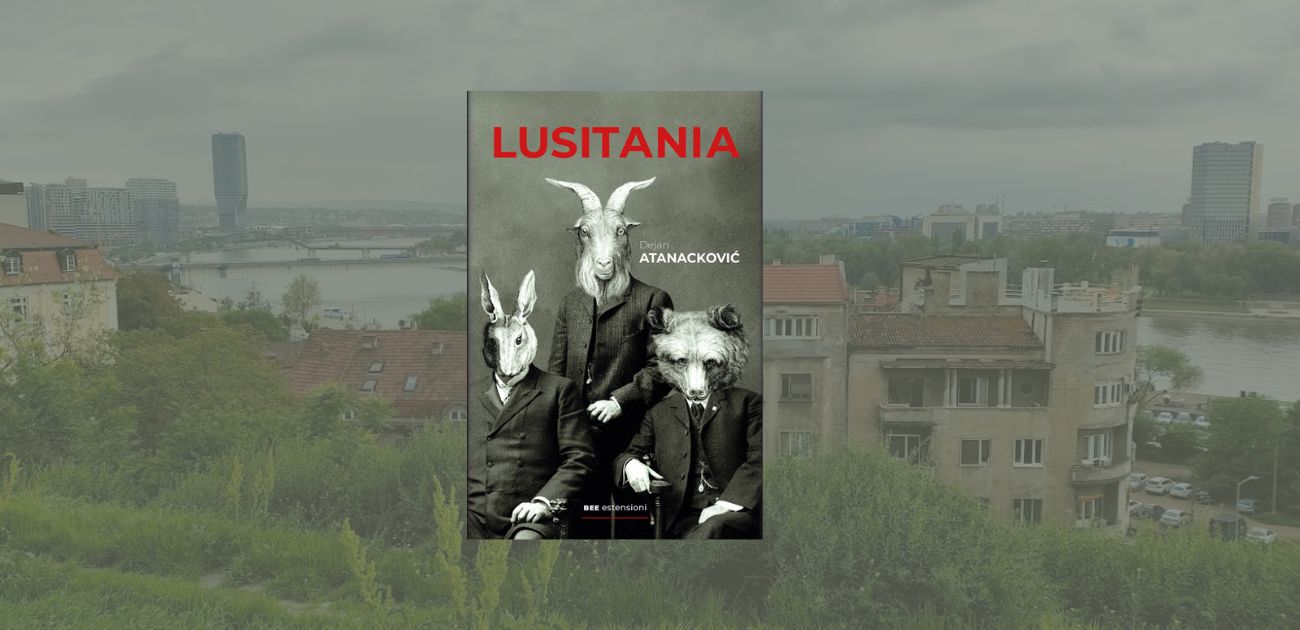

Dopo Il trio di Belgrado di Goran Marković, la casa editrice Bottega Errante Edizioni riporta i lettori italiani di nuovo in Serbia con il romanzo Lusitania dell’artista, scrittore e attivista Dejan Atanacković. Ambientato durante la Prima guerra mondiale, la narrazione ruota attorno alle vicende di un ospedale psichiatrico di Belgrado, i cui pazienti e addetti, sotto la guida del dottor Stojimirović, fondano uno Stato sui generis: la Repubblica di Lusitania, una comunità utopica i cui membri si proclamano al riparo dalla stupidità umana. Attorno a loro si dipanano vicende storiche e personaggi che spaziano dalla Serbia agli Stati Uniti, dall’Austria all’Italia.

Nato a Belgrado nel 1969, Atanacković è attivo sin dagli anni Novanta come artista visivo e docente in vari programmi universitari a Firenze e Siena. Si divide tra Italia e Serbia, ideando progetti di scambio tra Belgrado e Firenze. Collabora con varie testate serbe ed è uno degli attivisti che più si sta facendo sentire in questi mesi di proteste che stanno scuotendo il suo paese. Si è lungamente battuto anche per la difesa dello Stari Savski most.

Vi proponiamo in anteprima un estratto dell’incipit di Lusitania, valso ad Atanacković il prestigioso premio NIN nel 2017, uno dei principali riconoscimenti letterari serbi.

Cos’è Lusitania? È la storia di uno Stato utopico fondato dai membri di un gruppo dimenticato e marginalizzato, di persone che, nel contesto serbo attuale – e non solo – si potrebbero chiamare: cittadini liberi. Persone che, in realtà, non hanno uno Stato e sono costrette a crearne uno nuovo. Persone nelle quali la società maggioritaria, che produce le proprie immagini e i propri valori, vedeva, come in uno specchio, il proprio terrore di fronte alla verità. Persone che restano e resistono, circondate dalla stupidità dominante, studiandone le strane correnti, come una fragile nave circondata da un mare in tempesta, determinate a sopravvivere. (dalla postfazione di Dejan Atanacković)

Le prime pagine di Lusitania

All’inizio del XX secolo la Casa del senno perduto era un’istituzione belgradese insolita e all’avanguardia. All’epoca in cui il dottor Dušan Stojimirović vi fece la sua comparsa, i visitatori venivano accolti da una delegazione composta da personale medico e pazienti. Ognuno aveva i propri compiti e le proprie responsabilità, non c’erano gerarchie nel senso stretto del termine. Il giardino colmo di verdure e fiori, e la vista di tutti coloro che erano impegnati nella sua manutenzione, suggerivano già al primo sguardo un approccio particolare nei confronti del paziente. Erano banditi metodi terapeutici quali le immersioni in acqua e le docce fredde, allora del tutto normali in molte città d’Europa e d’America di solito associate con l’avanzamento della scienza psichiatrica. Le restrizioni e, più in generale, la contenzione fisica venivano utilizzate solo in extrema ratio. Nello spirito dell’epoca, pazienti e personale medico si riunivano per cantare in coro con l’accompagnamento di un pianoforte, parte dell’eredità del dottor Romita. Il carbonaro piemontese in esilio aveva espresso il desiderio che la sua dimora, nota al popolo come “Torre del dottore” e con ogni probabilità fedele riproduzione di una villa del Nord Italia, venisse utilizzata per la cura di casi clinici, allora certamente più complessi, di isteria, ipocondria, malinconia e numerose altre psicosi senza nome. E del fatto che il dottor Romita si fosse già reso conto di numerosi errori nella diagnostica frettolosa dell’epoca e cercasse un alleato nel Tempo, che inevitabilmente svela la verità, era testimonianza anche la misteriosa scritta incisa nella trave al centro del salone al pianoterra, una sola parola disegnata con eleganti motivi floreali: Pazienza. Qualche decennio più tardi, nell’anno 1909, il dottor Stojimirović dedicò quella stessa sala alle sue ben note pratiche di insegnamento morale e terapeutico rivolte ai pazienti e al personale ospedaliero, che vertevano sui temi più disparati, ma comunque riguardanti principalmente le strutture sociali e la loro organizzazione. Non era insolito, ad esempio, che Stojimirović passasse più di due ore a disquisire di città ideali, nazioni utopiche o lingue immaginarie, essendo con tutta probabilità fermamente convinto che il futuro dell’umanità giacesse in principi ideologici onnicomprensivi e che la felicità umana dipendesse unicamente dall’applicazione corretta e coerente di tali idee fondanti. Per completezza, Stojimirović accompagnava le sue lezioni con grafici e disegni tracciati su una lavagna e utilizzava spesso anche un altro oggetto un tempo appartenuto al medico italiano: una ingombrante lanterna magica risalente all’inizio del XIX secolo, la quale, pur modificata per essere alimentata tramite corrente elettrica, poteva convenientemente essere azionata anche con le lampade a olio parte della dotazione originaria, il cui fascio di luce proiettava davanti al pubblico, dai vetrini colorati a mano, immagini che ritraevano le città di Urbino e Pienza, la fortezza di Palmanova e i falansteri di Fourier, oltre a raffigurazioni della Città del sole di Campanella e dell’Utopia di Moro.

L’insolita organizzazione dell’ospedale, una sorta di società utopica a sé stante, contribuì a far sì che già dalla prima e poi durante la seconda occupazione di Belgrado da parte delle forze austroungariche, l’istituzione fosse – a seconda dei punti di vista – al contempo preservata e abbandonata al suo destino, forse proprio a causa della sua perseveranza. A ogni modo, a tutti coloro che avevano “perduto il senno”, ovvero ai centoventi beneficiari dell’ospitalità del manicomio belgradese, non venne offerta alcuna possibilità di evacuazione o di fuga dalla città bombardata e all’allora trentacinquenne Stojimirović venne dato il compito, o per meglio dire l’ordine, di rimanere nella capitale occupata e di arrangiarsi come meglio poteva. Oltretutto, l’inutilità dei matti in una società incentrata sulla produttività e sulla guerra come basi fondanti del progresso aveva fatto sì che i manicomi assumessero ovunque il ruolo di luoghi per l’esercizio dell’isolamento, come fortezze al contrario, in cui i corpi dei pazienti venivano di fatto utilizzati per individuare le soglie del dolore e della tolleranza, prassi che dopo lunghi anni di pratica avrebbe raggiunto il suo apice nei campi di concentramento nazisti. Era proprio questo approccio moderno, la cui modernità si riduceva alla contenzione e all’abuso dei matti, a essere condannato dall’ospedale psichiatrico di Belgrado e quindi sostituito da una struttura sociale del tutto insolita. Isolata, certo, ma parte di un universo funzionante al di fuori del quale da anni infuriavano le guerre, i colpi di stato e gli assassinii dei sovrani, e ora persino la distruzione e conquista della città, seguita dall’espulsione delle istituzioni e dei simboli nazionali, da parte dell’invasore. Il coro dell’ospedale si riuniva alla luce delle candele proprio durante le offensive più violente; del resto in quei momenti non si poteva fare altro, se non indirizzare i pensieri altrove e sovrastare il suono dei bombardamenti con le proprie voci. (Si seppe poi che il coro dei matti, per quanto armonizzato e melodico, faceva gelare il sangue nelle vene ai soldati austroungarici, che non capivano da dove arrivasse quella musica così in contrasto con le circostanze e che, negli inaspettati attimi di silenzio tra una cannonata e l’altra, si tappavano le orecchie per non sentirne il suono, terribile e irreale come il canto di una sirena.) Subito dopo la caduta di Belgrado, il dottor Stojimirović, abbandonato agli eventi e sottoposto agli obblighi militari, venne arrestato e condotto al comando per un interrogatorio dai soldati austroungarici, che lo portarono via convinti che all’ospedale ci fosse un nutrito manipolo di personale preposto alla cura dei pazienti. L’ufficiale austriaco, e con lui un medico militare tedesco, non avrebbe mai appreso di aver, al momento dell’arresto, concordato la futura gestione dell’ospedale proprio con un paziente, il cui nome ci è ignoto, convinto lui stesso di essere uno psichiatra, e che con quella sua certezza lasciò ai due militari un’impressione assai favorevole, vuoi per il lessico specializzato vuoi per la disponibilità a collaborare. Oggi non possiamo che congetturare sul perché il personale medico abbia affidato a un paziente il compito di trattare con l’occupatore. Forse perché erano convinti che nessuno potesse svolgere quel ruolo meglio di lui? Oppure, perché nella Casa del senno perduto i ruoli di personale e pazienti erano ormai assegnati come parti in una rappresentazione teatrale?

A ogni modo, all’ospedale il teatro era una pratica consueta, parte del programma terapeutico quotidiano, a cui ognuno partecipava secondo le proprie competenze, le proprie attitudini e la propria diagnosi: c’era chi recitava, chi scriveva le sceneggiature, chi costruiva la scenografia, chi cantava. Dev’essere nata così anche l’unica opera di carattere terapeutico-morale di cui sia rimasta traccia, che si intitolava: Cosa è contrario alla ragione e non si può giustificare con la follia? Oggi, di questa rappresentazione non sappiamo nulla, se non che in essa ognuno dei partecipanti faceva ad alta voce un’affermazione contraria alla propria concezione della morale, una sorta di rimprovero rivolto alla società, la quale – come è evidente dal testo – era a loro parere l’esatto opposto di tutto ciò che è razionale. E che la ragione fosse il valore a cui quasi religiosamente, quasi per dovere, si appellavano tutti i pazienti, e in cui essi cercavano sostegno e guarigione, ce lo confermano non solo i pochi frammenti rimasti dell’opera, ma anche la posizione resa esplicita attraverso di essi: la ragione e la follia non sono che due varianti dello stesso destino umano, separatesi per un concorso di circostanze. La ragione dunque non si contrappone alla follia, che di fatto è solo uno stato stigmatizzato della ragione stessa, bensì piuttosto alla stupidità umana. Di questo atteggiamento (che, tra l’altro, veniva spesso sostenuto da Stojimirović nelle sue lezioni) si trova traccia anche negli appunti da lui scritti durante la sua breve incarcerazione, ma di questo parleremo più avanti. Torniamo per un attimo all’opera teatrale di cui sopra, a cui sarebbe errato attribuire un carattere convenzionale; si trattava senza dubbio di una rappresentazione all’avanguardia, presumibilmente priva di una vera e propria sceneggiatura, simile piuttosto a una sorta di recitazione corale che presupponiamo si svolgesse come segue. In una stanza oscurata, un gruppo di persone con indosso maschere animali – da tasso, bue, orso, cane, lepre – ripeteva ad alta voce la domanda: «Che cosa è contrario alla ragione e non si può giustificare con la follia?», come il coro di una tragedia greca. La lanterna proiettava sulla parete (o su tende appositamente predisposte) immagini allegoriche tipiche dei disegni e delle fotografie su vetro dell’epoca: scene comiche di grandi e piccole inettitudini, ladri e politicanti, testimoni falsi, ricconi e ufficiali grassottelli, giudici corrotti. I cosiddetti spettatori (cosiddetti perché tutti erano allo stesso tempo attori e spettatori) si alzavano in piedi uno alla volta e gridavano le loro risposte alle scene mostrate: «Fare promesse false! Vantarsi dei meriti altrui! Calunniare e accusare ingiustamente!». Il coro manifestava la propria approvazione e rispondeva: «La stupidità è il contrario della ragione. La stupidità è il male del mondo». Seguiva un’altra serie di immagini e risposte: «Presentarsi sotto mentite spoglie! Ingannare se stessi e gli altri! Vendere ciò che non si possiede!». Il coro ripartiva e la dinamica si ripeteva finché qualcuno non diceva di essere stanco, o non annunciava che il pasto era pronto o, più semplicemente, finché qualcuno non decideva che era ora di fare altro.

Lusitania di Dejan Atanacković, traduzione di Valentina Marconi, Bottega Errante Edizioni, 2025